Die Ausweitung der Blauzone: Wie dem Rechtsextremismus die Debatte über seine Eindämmung nutzen könnte

Wie ist der digitale Diskurs zum Umgang mit dem Rechtsextremismus strukturiert? Diese Frage stellt sich zwingend, wenn geklärt werden soll, wie die extreme Rechte den Wirbel um ihre eigenen Raumgewinne strategisch anzukurbeln und für weiteren Rückenwind zu nutzen versucht. Insbesondere die Debatte um die sogenannte Brandmauer, die mit den jüngsten AfD-Erfolgen neuen Auftrieb bekommen hat, ist für solch eine Analyse zentral. Aber auch erinnerungspolitische Debatten, etwa rund um die Aiwanger-Affäre, geben Aufschluss über die Mechanik der diskursiven Interaktion. An welchen Annahmen und Argumenten sich die politischen Fraktionen jenseits der AfD reiben, welche Dynamiken und Probleme daraus resultieren und wie die extreme Rechte genau daraus mehr Einfluss ziehen könnte, behandeln wir in unserem Fokus-Thema.

Der Sommer brachte einen Stimmungswandel. Im emotionalen Raum der sozialen Medien zeigt er sich besonders stark. Aber auch in den herkömmlichen Medien, die zunehmend von digitalen Dynamiken geprägt sind, macht er sich bemerkbar: auf der einen Seite Akteure von Rechtsaußen, die sich im Aufwind sehen und vor Selbstbewusstsein strotzen; auf der anderen Seite, im Mitte-links-Spektrum, eine große Verunsicherung, die sich in dramatischen Zeitdiagnosen äußert. Mitunter waren sogar Vergleiche der aktuellen Situation mit dem Vorabend der nationalsozialistischen Machtübernahme 1933 zu vernehmen. Viel diskutiert wird in diesem Kontext die Frage, was der richtige Umgang mit der aufstrebenden AfD ist. Zum Teil wird die Debatte kontrovers geführt. Unter anderem wird sich gegenseitig vorgeworfen, mit der extremen Rechten strategisch falsch umzugehen und sie damit (ungewollt oder gar gewollt) zu stärken. Und obendrein kursiert auch noch die Annahme, dass die extreme Rechte von dieser Kontroverse an sich profitiere. Zeit also, zu analysieren, wie die Reibungspunkte in der Debatte gelagert sind und wie die extreme Rechte aus den daraus resultierenden (digitalen) Dynamiken Nutzen ziehen will.

Sommer des Rechtsrucks? Die Sorge um einen AfD-Machtgewinn

Stabil über 20 Prozent in den bundesweiten Umfragen und – teilweise mit Abstand – stärkste Kraft in allen neuen Bundesländern:1 Das Umfragehoch der AfD hat im Spätsommer 2023 einen regelrechten Schock in linken, liberalen und auch konservativen Kreisen hervorgerufen. Insbesondere der Umstand, dass in Sachsen eine absolute Mehrheit für die blaue Partei nicht mehr ausgeschlossen werden kann,2 ruft dabei Sorgen hervor, wie es um die Zukunft der Demokratie in Deutschland steht. Wahlerfolge der AfD in Hessen und Bayern verstärken diese Besorgnis noch.3 Entsprechend kochten denn auch Debatten in den sozialen wie auch herkömmlichen Medien hoch, wie nun mit der mittlerweile zu großen Teilen rechtsextremen Partei umzugehen sei.4 Dabei erhielt zum einen die Debatte um ein mögliches AfD-Verbot neuen Auftrieb;5 zum anderen wurde intensiv über das Konzept der sogenannten Brandmauer diskutiert. Katalysiert wurde diese Diskussion insbesondere durch ein Ereignis im Thüringer Landtag, wo CDU und FDP mit den Stimmen der AfD ein Gesetz zur Grunderwerbsteuer gegen die rot-rot-grüne Minderheitsregierung durchsetzen konnten.

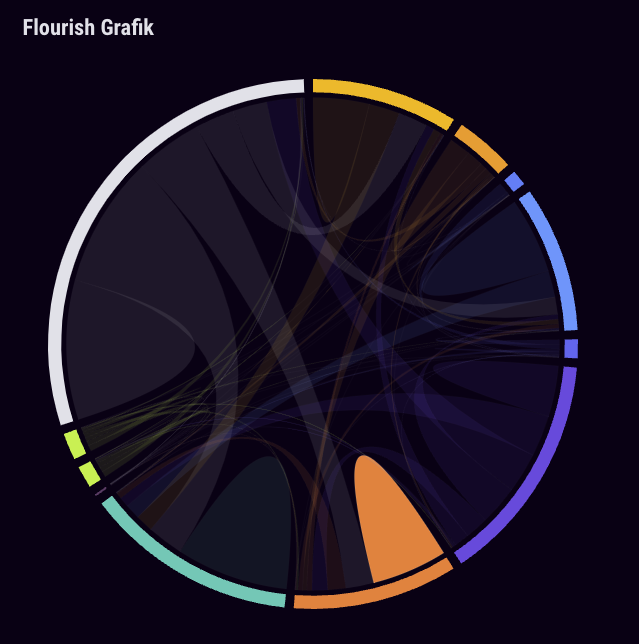

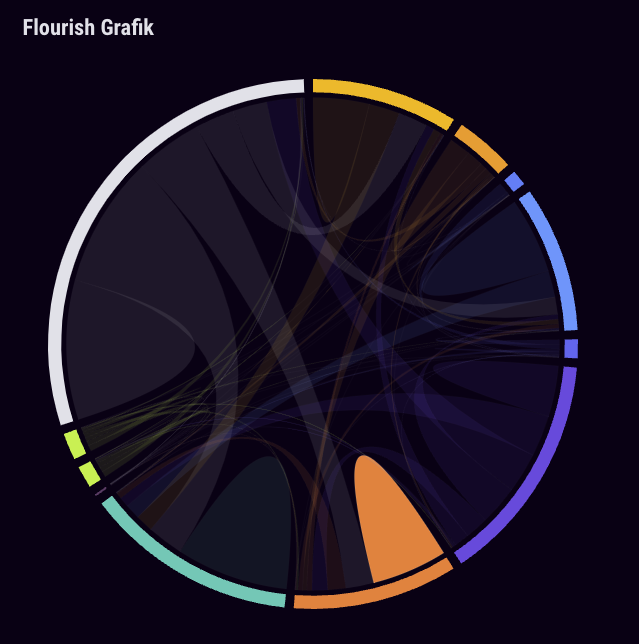

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Flourish zu laden.

Anzahl der deutschen Presseartikel mit der Nennung von »Brandmauer« (Erklärung hier).

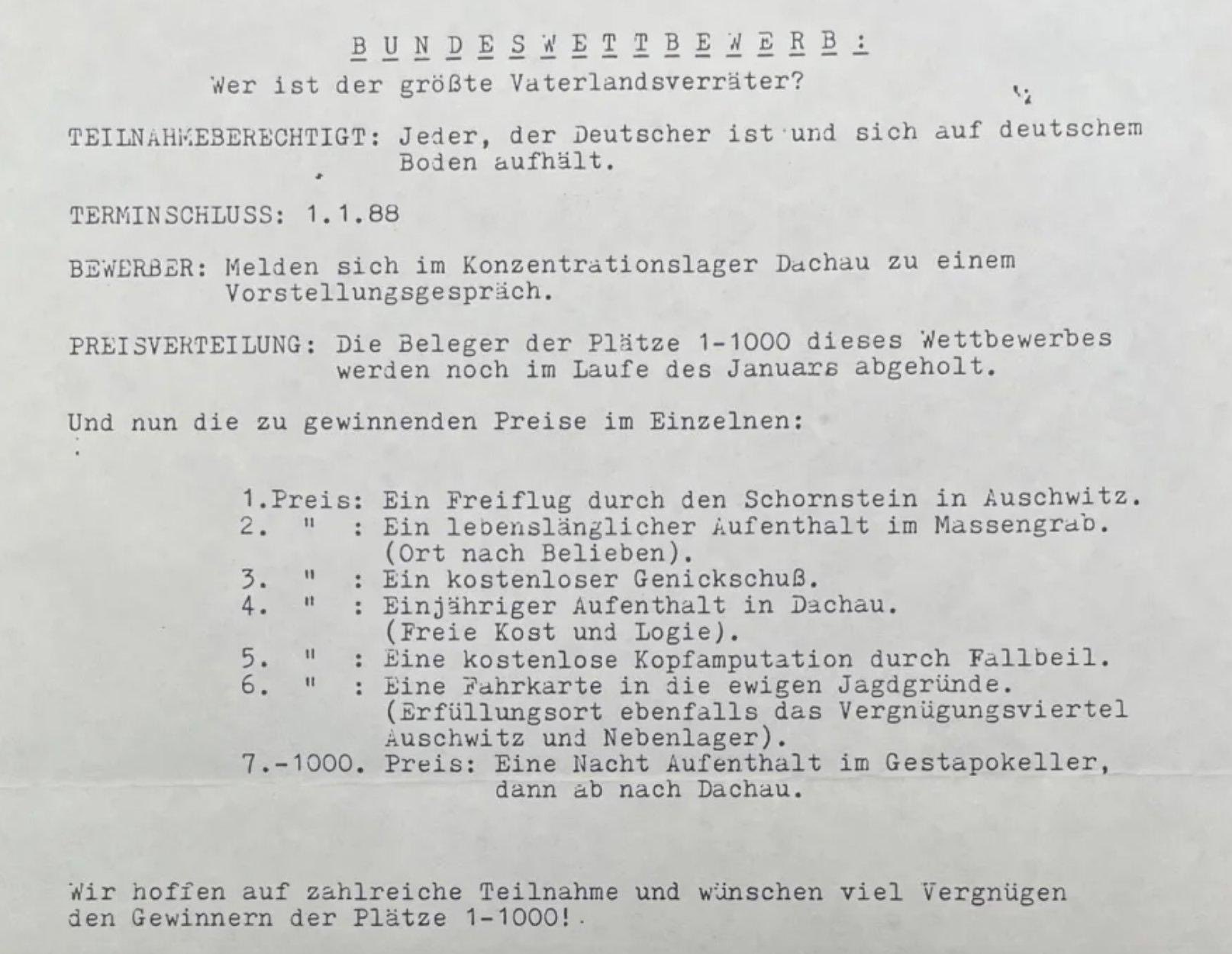

Verstärkt wird der Eindruck eines Rechtsrucks noch durch diskursive Ereignisse, die dem Bereich der Geschichtspolitik zugerechnet werden. Besonders prominent war hier jüngst der Fall des bayerischen Vize-Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger: Ihm wurde angelastet, ein äußerst menschenverachtendes, fast einhellig als antisemitisch eingestuftes Flugblatt in seiner Jugendzeit verfasst zu haben. Dennoch schadete die Affäre Aiwanger und seinen Freien Wählern (FW) nicht; in der Wählergunst legten sie sogar zu.6 Insbesondere bei dezidiert linken Akteuren wird diese Entwicklung als Zäsur im erinnerungspolitischen Diskurs gesehen, die für den Rechtsruck symptomatisch sei. Sie fügt sich, in dieser Wahrnehmung, ein in einen größeren geschichtsrevisionistischen Trend, der vor allem von der AfD ausgehe. Dazu zählen etwa die Behauptung ihres Spitzenkandidaten für die Europa-Wahl, Maximilian Krah, dass »unsere Vorfahren keine Verbrecher« gewesen seien,7 oder die Einlassung von Co-Chefin Alice Weidel, dass der 8. Mai (Kapitulation der Wehrmacht 1945), also der »Tag der Befreiung«, für sie ein Tag der »Niederlage« und als solcher nicht zu feiern sei.8

In erster Linie geht es bei der Brandmauer-Debatte um die Frage der Kooperation mit der AfD. Ob nun der direkten oder indirekten Art: durch z.B. Absprachen oder gemeinsame Initiativen einerseits und z.B. simultanes Abstimmen oder unabgesprochene Zustimmung zu AfD-Initiativen andererseits. Zusätzlich hat diese Frage bundes-, landes- und kommunalpolitisch eine unterschiedliche Relevanz. Während es nämlich im Bund weiterhin konsensual als Tabu gilt, mit der Rechtsaußen-Partei gemeinsame Sache zu machen, wird das Thüringer Ereignis, das für die Landesebene steht, schon kontroverser diskutiert.9 Auf der kommunalen Ebene ist es noch weniger eindeutig. Hier sorgten zwar jüngst die Aussagen des CDU-Chefs Friedrich Merz parteiübergreifend für Aufregung, dass unter bestimmten Umständen nach Wegen der Zusammenarbeit gesucht werden müsse.10 Doch ist es nicht von der Hand zu weisen, dass die Parteien in den Kommunen zuweilen weniger Berührungsängste haben. Zu den Beispielen einer solchen Zusammenarbeit zählen selbst grüne Stadträte, die bereits AfD-Anträge unterstützt haben.11

Teil der Debatte ist die Frage nach dem Umgang mit Inhalten, die mit der extremen Rechten assoziiert werden. Auch hier steht – neben dem Wagenknecht-Bündnis, das mit einer neuen Partei explizit auf die Rückgewinnung von AfD-Wähler*innen abzielt – die Union besonders im Fokus. Akut geht es dabei um das erklärte Vorhaben Merz’, die Wählerschaft der AfD zu »halbieren«.12 Einige seiner jüngsten Aussagen werden dabei als populistische Manöver gewertet, die der Anbiederung an jene Wählerschaft dienen würden. Allerdings gleicht das Vorhaben einer Zerreißprobe, hat doch bisher jeder Schritt in diese Richtung zu öffentlicher Kritik, aber auch zu starkem Gegenwind durch den post-konservativen CDU-Flügel geführt. Befürchtet wird dabei vor allem eine Normalisierung rechtsextremer Inhalte, die die AfD nur weiter stärken würde, wie auch ein Abschrecken »moderner« CDU-Wähler*innen. Neuerdings rücken jedoch auch SPD und Grüne mehr in den Fokus dieses Debattenstrangs, da deren Spitzen seit dem Umfrageschock merklich neue Töne in der Asyldebatte anschlagen – ebenfalls begleitet von parteiinternen Dissonanzen.13

Wege des Umgangs: Leitplanken der Brandmauer-Debatte

Die Debatte um die Brandmauer hat also zwei Dimensionen: die Frage der Kooperation und die Frage inhaltlicher Anpassung. Gerade das Kooperationsproblem ist natürlich besonders zentral in der Debatte. Mitunter ist sie historisch-emotional aufgeladen, wird in der digitalen Debatte doch häufig auf die Geschichte verwiesen. Hier ist es aber fraglich, inwiefern die AfD mit der NSDAP und die Gegenwarts-BRD mit den Weimarer Verhältnissen vergleichbar sind. Richtig ist jedenfalls, dass die NSDAP in der Endphase der Republik, vor ihrer Machtübernahme, an mehreren Landesregierungen beteiligt wurde, nachdem sie länger von Kooperationen ausgeschlossen war. Von Bündnissen mit anderen Republikfeinden abgesehen.14 Zeitweilig war sie gar verboten. Über die deutsche Gegenwart wiederum lassen sich nur Vermutungen anstellen. Da es ja kaum Fälle von Zusammenarbeit gibt, lassen sich deren Effekte auch nicht empirisch vermessen. Speziell die AfD unterlag ja von Beginn an, also auch in ihrer frühen Phase, in der sie relativ gemäßigt war, einem Kooperationstabu. Radikalisierung und Aufstieg der Partei hat das nicht verhindert.15 Auch der internationale Blick, der Länderspezifika stets mitzudenken hat, ergibt kein klares Bild: Es enthält durchaus Beispiele, wo eine Einbindung zu (vorübergehender) Ernüchterung rechterseits geführt hat.16

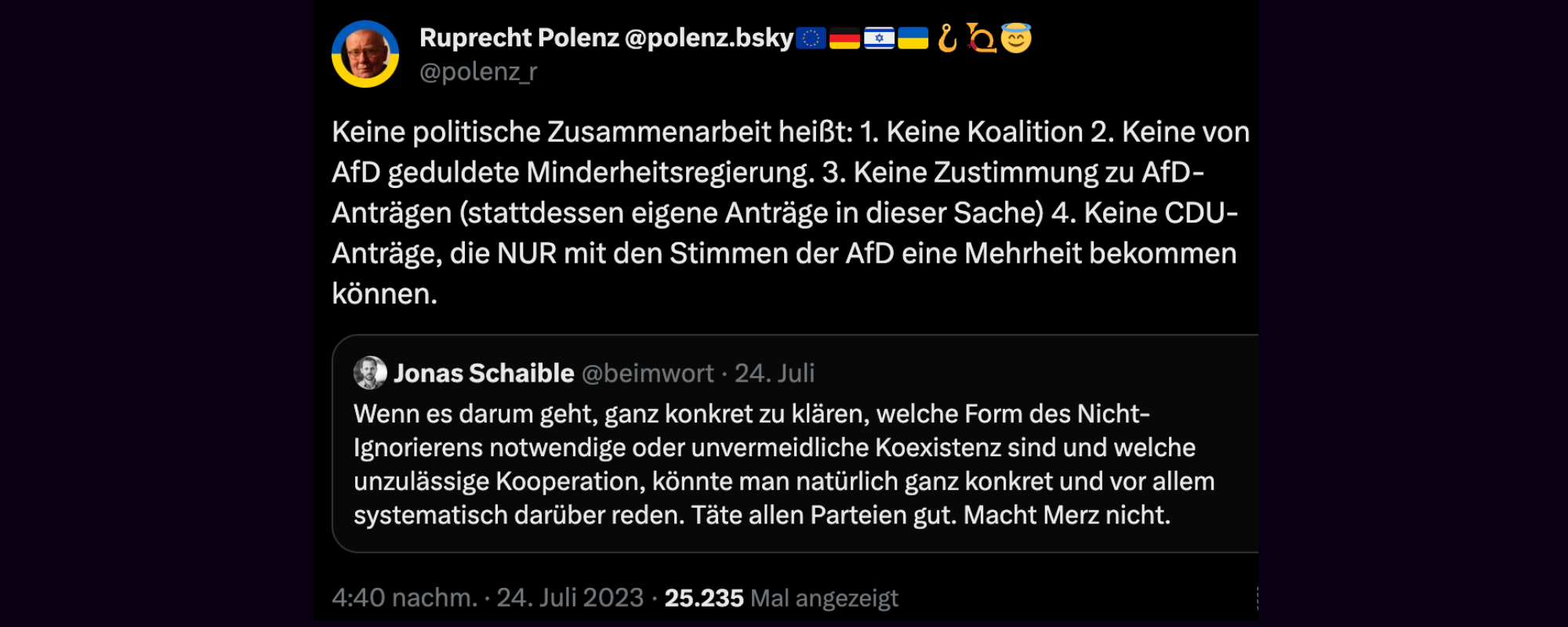

Die direkte Kooperation mit der AfD gilt jedenfalls noch weitestgehend als Tabu. Etwas diffiziler stellt sich aber die Debatte bei dem Unterproblem der indirekten Kooperation dar. Konkret im Thüringer Fall weisen etwa einige beschwichtigend darauf hin, dass die CDU lediglich einen Antrag eingebracht habe, der ihrer politischen Linie entspräche – und dem mitunter die AfD zustimmte. Es wurde demnach gar nicht mit der AfD zusammengearbeitet,17 und generell sei es auch nicht wünschenswert, auf als richtig empfundene Anträge zu verzichten, weil sich ihnen die falschen Akteure anschließen könnten.18 Dem wird im Diskurs der sozialen Medien oft entgegengehalten, dass jegliche Initiative zu unterlassen sei, für deren Realisierung man auf AfD-Stimmen angewiesen ist, ob es nun um die Wahl in ein Amt oder ein Gesetz geht. Auch ein AfD-Antrag, den man in der Sache richtig fände, sei nicht zu unterstützen. Der auf Twitter sehr aktive CDU-Politiker Ruprecht Polenz etwa weist regelmäßig darauf hin, dass man in diesem Falle einen eigenen Antrag einbringen und notfalls mit anderen Parteien einen Kompromiss machen müsse.19

Wenngleich dieses Problem als eines der (indirekten) Kooperation verhandelt wird, wäre es präziser, von einem der Harmonie zu sprechen. So lässt sich ein Verhältnis nennen, bei dem mehrere Akteure simultan – ohne Absprachen, mit eventuell anderen Motiven – in eine Richtung arbeiten.20 Die Polenz’sche Brandmauer zielt also auf eine maximale Ausgrenzung der AfD: Dass mit dieser Partei ein Auskommen möglich wäre, es mit ihr sogar inhaltliche Gemeinsamkeiten gäbe, soll gar nicht erst als Eindruck aufkommen – und so jegliche Normalisierung unterbunden werden. Insofern ist die Dimension der (indirekten) Kooperation auch eng verschränkt mit der Frage der inhaltlichen Anpassung. Hierbei ist häufig in den sozialen Medien von »AfD-Themen« die Rede, die sich manche zu eigen machen und damit normalisieren würden. Das ist aber insofern ungenau, als jegliche Themen (ob nun Verkehr oder Sport, Sicherheit oder Migration) erstmal nicht AfD-spezifisch sind, sondern allenfalls stark von der Partei besetzt. Spezifisch rechtsextrem sind hingegen bestimmte Inhalte und Narrative zu einem Thema. Damit ist auch die Option angezeigt, dass man neue Inhalte zu einem Thema entwickeln kann, ohne AfD-Positionen zu übernehmen. Solche »alternativen Narrative« werden aber kaum diskutiert; die Debatte dreht sich vor allem um inhaltliche Abgrenzung und Gegennarrative.21

Gewöhnlich ist hier die Debatte auf die Frage zugespitzt, ob eine inhaltliche Angleichung an die AfD notwendig bzw. verhängnisvoll sei. In Zeiten einer »Epistemisierung des Politischen« wird sich dabei häufig auch auf die Wissenschaft bezogen:22 D.h., es wird einer politischen Position Autorität verliehen, indem sie durch Verweis auf angenommene Forschungsstände zur Wahrheit erhoben wird. Auch die Auffassung, dass eine inhaltliche Anpassung letztlich zu rechtsextremen Gewinnen führe, wird in den sozialen Medien oft damit grundiert.23 Allerdings stößt dieses Narrativ auf Widerspruch. Und tatsächlich kann es so pauschal, wie es etwa auf X kolportiert wird, hinterfragt werden. Zum einen sind die bemühten Forschungsstände vorwiegend Ableitungen aus internationalen und vergangenen Kontexten, da Effekte im aktuellen deutschen Kontext noch kaum untersucht sind.24 Zum anderen gibt es durchaus auch andere Auffassungen zur Wirkung inhaltlicher Anpassung.25 Neuere Arbeiten sind hier um mehr empirische Klarheit bemüht und zeigen auf, dass sie tendenziell mit rechtsextremen Stimmzuwächsen einhergehe. Allerdings lässt sich aus diesen Ergebnissen, die einen Durchschnitt abbilden, weder ein Automatismus noch ein Kausalzusammenhang ableiten.26 Hinzu kommt, dass in einzelnen Ländern durchaus andere Ergebnisse zu beobachten sind, etwa beim viel diskutierten dänischen Weg.27

Schichten der Polarisierung: Die doppelte Grauzone

Ein häufiger Vorbehalt in den sozialen Medien gegenüber der inhaltlichen Anpassung ist, dass sie, auch wenn damit Stimmen zurückgeholt würden, einen Extremismus der Mitte befördere: Dann wären genuin rechtsextreme Organisationen zwar geschwächt, deren Inhalte aber durch die Mitte vertreten. Und das käme letztlich auch der extremen Rechten selbst zugute. Bestätigung findet diese Befürchtung in der aktuellen Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung,28 die in der Debatte öfter als Beleg für einen starken Zuwachs rechtsextremer Einstellungen in der Mitte angeführt wurde. Allerdings wohnt diesem Befund ein recht weiter Begriff von Rechtsextremismus inne, wie der Zuschnitt der Befragung und die Qualifizierung der Antworten vermuten lässt.29 Auch dass laut Studie nicht gerade kleine Anteile der Wähler*innen von CDU bis Linkspartei ein »manifest rechtsextremes Weltbild« hätten,30 legt das nahe. Mit einer anderen Operationalisierung von Rechtsextremismus dürfte das Ergebnis womöglich weniger drastisch sein.31 Was die Studie tatsächlich belastbar sagen kann, ist, dass es etwa einen rapiden Verlust an Vertrauen in die Institutionen gibt, oder auch eine wachsende Unzufriedenheit beim Migrationsthema.

Die Mitte-Studie zeichnet ein Bild, wonach nicht nur rechtsextreme Einstellungen stark zunehmen, sondern auch solche, die im Graubereich zum Rechtsextremismus liegen.32 Ungeachtet der begrifflichen Frage, ist dabei auffällig,dass sich die Konturen des Bilds mit den Potenzialanalysen zur AfD decken: Demnach legte die Partei nicht nur bei denen zu, die sie wählen wollen, sondern auch bei denen, die sich vorstellen können, sie zu wählen.33 Zugleich sind selbst nach Mitte-Studie nur ein Viertel der AfD-Wähler*innen rechtsextrem,34 ist ein signifikanter Teil also noch anschlussfähig für andere Parteien.35 Beim blauen Erfolg ist also v.a. von Gewicht, dass jener Graubereich wächst: Er markiert den anschlussfähigen Bereich der AfD. Insofern ist für deren Raumgewinne weniger entscheidend, dass sich Wähler*innen von rechtsextremen Inhalten angezogen fühlen; entscheidender ist, dass sie von sogenannten Alt-Parteien und den damit verbundenen Einstellungen nicht mehr angezogen sind. Die Ausweitung der Blauzone setzt daher voraus, dass Teile der Masse, die sich zuvor in Ablehnung zur AfD befand, aus dem Raum ihres bisherigen Lagers gefallen sind. Für das volle Bild wäre daher eine weitere Grauzone zu berücksichtigen: Wähler*innen, die tendenziell im Anti-AfD-Lager stehen, deren Bindung zu den etablierten Parteien aber brüchig ist. Sie sind die potentiell Anschlussfähigen der AfD von morgen.

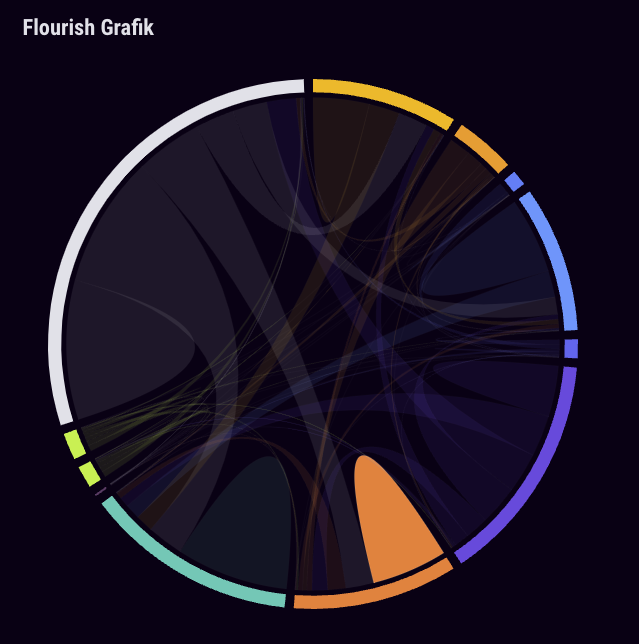

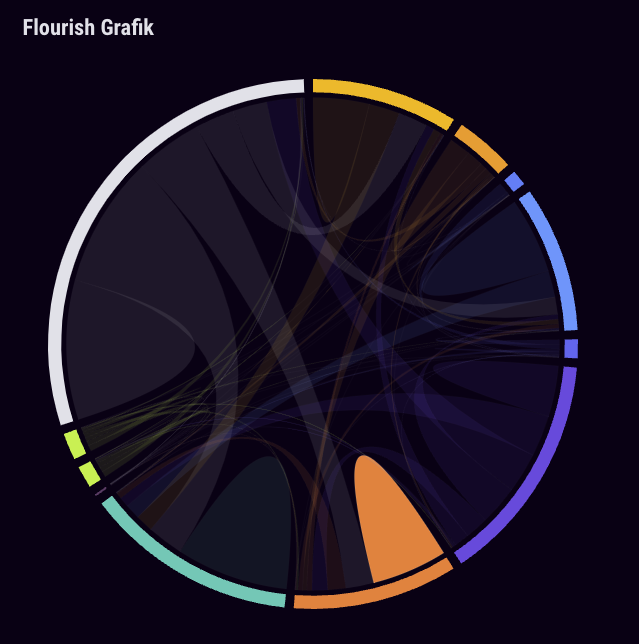

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Flourish zu laden.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Flourish zu laden.

Von der einfachen Grauzone zur doppelten Grauzone (Erklärung hier).

In dieser Grauzone zur Mitte, sozusagen, entscheidet sich, ob Wähler*innen noch um eine der etablierten Parteien kreisen – wenn auch in einer weiteren Umlaufbahn. Oder ob sie die Anziehung verlieren und in der Blauzone schweben.36 Wichtig ist der Blick dorthin, weil Spaltungsprozesse vielschichtig sind. So vollzieht sich Polarisierung derzeit weniger auf der Ebene der Grundeinstellungen; in den groben Fragen stimmen viele überein. Gestritten wird vielmehr um deren Ausdeutung, wobei bei bestimmten Themen eine hohe Gereiztheit herrscht. In diesen punktuellen Streits überwerfen sich dann einige mit Akteuren, aus deren politischen Portfolio man sonst viel teilt. Das betrifft vor allem das Thema Migration, aber auch Genderfragen. Hier zeigt sich ein representation gap zwischen den sogenannten Alt-Parteien und großen Teilen der Bevölkerung, mitunter der eigenen Anhängerschaft.37 Abhängig von der Priorität, die man solchen Reizthemen gibt, können sie als »Triggerpunkte« unversöhnlicher Streits fungieren.38 Polarisierung findet demnach primär nicht als Spaltung in zwei Großlager statt. Vielmehr sind dem themenspezifische, zum Teil auch milieuinterne Polarisierungen vorgelagert, die die Abstoßung von Wähler*innen und eine patchworkmäßige Neuformierung der politischen Orientierungen bewirken können.39

Der tweetende Jungsozialist Dario Schramm hat jüngst dieses Problem angesprochen: Es gäbe einen zunehmenden Unwillen, andere Positionen zu akzeptieren. Gemeint waren damit aber nicht Konflikte mit Rechtsaußen, sondern innerhalb des Anti-AfD-Lagers. Unterschiedliche Ansätze würden demnach als Grundsatzfragen verhandelt und der Streit darum zur Spaltung der Mitte führen. Als einen Triggerpunkt nennt Schramm die Debatte um den richtigen Umgang mit der AfD. Was das konkret meinen kann, war zeitgleich an der Aufregung über Weidels Äußerungen zu beobachten. Hier wurde auch unter AfD-Gegner*innen über die Begriffe von Befreiung und Niederlage gestritten. Während einige im Begriff der Niederlage an sich rechtsextreme Narrative am Wirken sahen, betonten andere dessen Berechtigung, auch und gerade um deutsche Schuld nicht zu relativieren.40 Dass letztere Position mitunter gar nicht die Feierwürdigkeit der Kapitulation Nazi-Deutschlands infrage stellt – also im eigentlich problematischen Punkt Weidels nicht mit dieser übereinstimmt –, ging in der ersten, eindeutigen Lesart der Begriffe aber unter. Streit und emotionale Anwürfe waren die Folge, wo es doch grundsätzlich Konsens gibt.

(Thread von Dario Schramm. Zum Lesen aller Teile klicken.)

Auflösung der Grauzone? Strategische Perspektiven der extremen Rechten

Weidels Provokation wird so zum Selbstläufer. Sie stellt in Frage, dass der 8. Mai ein feierlicher Gedenktag sein sollte – und innerhalb des Anti-AfD-Lagers kommt es zum Streit über nachgeordnete, mehrdeutige Begriffe, inklusive drastischer Vorwürfe: Wer die falschen nutze, bediene die Sache der Rechtsextremen. Derlei Streit mag die Menschen zwar nicht unmittelbar zur AfD treiben, er steht aber für diskursive Engführungen, die sowohl milieuübergreifende als auch -interne Reibungspunkte hervorbringen. Und wo diese sich summieren, können sie zu Abstoßungseffekten führen, die Milieubindungen aufbrechen lassen. Im digitalen Diskurs finden sie ihren sinnbildlichen Ausdruck in der häufigen Bemerkung von Nutzer*innen, nun politisch heimatlos geworden zu sein. Die Folge eines solchen Rausfallens aus der Grauzone zur Mitte kann eine relative Normalisierung der AfD sein, insofern hier Bindungen zu den Gegner*innen der Partei verschwinden. Lösen sich in deren anschlussfähigem Feld nämlich die Grautöne auf, verbreitert sich auch potentiell die Grauzone zwischen AfD- und Anti-AfD-Lager. Für rechtsextreme Raumgewinne ist insofern wichtig, dass im gegnerischen Lager fortwährend die richtigen Triggerpunkte zünden.

Doch inwiefern rechnen Rechtsextreme mit derlei Triggerpunkten strategisch? Hier lässt eine Äußerung Steve Bannons aufhorchen, der im internationalen Rechtsextremismus immer noch Anerkennung als strategischer Denker erfährt. Ihm zufolge gilt: Je mehr Linke mit ihrer Identitätspolitik nerven, desto besser.41 Er geht also von Abstoßungseffekten aus, die dem eigenen Lager den Boden bereiten: ganz im Einklang mit der Metapolitik der Neuen Rechten, die auf eine nachhaltige Erweiterung des rechtsextremen Resonanzraums zielt. Dabei sollen die kulturellen Sym- und Antipathien neu verteilt werden, so dass Hemmungen gegenüber rechtsextremer Politik verschwinden.42 Dass man sich dabei von den Handlungsroutinen der Gegner*innen nützliche Effekte erhofft, macht auch Krah deutlich, wenn er auf eine CDU-Spaltung setzt und betont: Das Hickhack um den Umgang mit der AfD verlaufe »genauso so, wie wir uns das wünschen«.43 Und auch in den sozialen Medien ist es zu einer gängigen Floskel geworden, dass das progressive Lager den besten Wahlkampf für die AfD mache. Äußerungen von Mitte-links-Akteuren werden etwa häufig mit »AfD +1%« versehen: ein Hinweis darauf, dass man so Wähler*innen nach rechts treibe.

Es lohnt hier ein vergleichender Blick auf die Strategie von der »Auslöschung der Grauzone«, wie ein vom Islamischen Staat (IS) vertretener Ansatz genannt wird.44 Der Fall ist zwar anders gelagert, es geht hier aber um ein ähnliches Prinzip: Indem ein Keil in bestimmte Milieus getrieben wird, soll die eigene Anschlussfähigkeit erweitert werden. Konkret versuchte der IS, westliche Gesellschaften durch willkürliche und brutale Gewalt so hart zu triggern, dass es zu einer verstärkten Ausgrenzung und Anfeindung von Muslimen käme. Das Kalkül dahinter: Wenn die Antagonist*innen selbst keine Grautöne mehr sehen, wenn sie kaum mehr zwischen Muslim*innen und Islamisten unterschieden, dann würden Erstere genötigt, sich für eine Seite zu entscheiden. Im Mindesten aber wären sie leichter zu radikalisieren. Bei der extremen Rechten wiederum geht es um andere Feindes- und Zielgruppen, und die Mittel sind andere, aber auch für ihren Erfolg ist es zentral, dass von den antagonistischen Milieus Teile abgespalten werden. Und ebenso setzt man darauf, dass die Reaktionen des Gegners in die eigenen Karten spielen: indem er die eigenen Räume diskursiv verengt – und so Räume freigemacht werden, in die man mittelfristig stoßen kann.

Dass AfD-Mann Krah hierfür die Union zum »strategischen Hauptgegner« erklärt, erschließt sich daraus, dass ihre Wähler*innen die größte Gruppe derer darstellen, die in die (erweiterte) Blauzone rutschen können. Zugleich ist sie der einzige mögliche Koalitionspartner, der sich aber so lange verschließt, wie die Brandmauer-Norm dort dominant ist. Spaltet sich jedoch die CDU in einen post-konservativen und einen rechtskonservativen Teil, wird eine rechte Koalition möglich – bei einer halbierten Union sogar als Seniorpartner. Lähmt sie sich hingegen einfach nur im Flügelkampf, kann die extreme Rechte darauf hoffen, dass enttäuschte Wähler*innen in ihr Einzugsgebiet abrutschen. Obendrein steht die Union als weiterhin anschlussfähigste Partei nach Rechtsaußen unter besonderem Druck, Wähler*innen von der AfD zurückzugewinnen und/oder keine an sie zu verlieren.45 Dadurch kommt es fast schon zwangsläufig zu Diskussionen um die Ausrichtung. Allerdings ist das kein reines CDU-Problem. Andere Akteure mischen in ihnen ja ebenso mit und üben moralischen Druck aus.46 Auch dadurch können Abstoßungseffekte entstehen, die sich in rechtsextreme Raumgewinne übersetzen – sowohl bei Konservativen, die ihre Partei im links-grünen Würgegriff wähnen,47 als auch bei eigenen Anhänger*innen, die sich an Art und Inhalt solcher Interventionen reiben und/oder Ausgrenzung für Widerspruch erfahren haben.

Die Causa Aiwanger: Reibungspunkte einer exemplarischen Debatte

Ein diskursives Ereignis, das beispielhaft für Abstoßungseffekte durch Interventionen gegen rechts ist, ist die Causa Aiwanger. Sie hängt nicht direkt mit dem AfD-Hoch zusammen, ist aber symptomatisch für die Brandmauer-Debatte, insofern sich hier seine Gegner*innen im Kampf gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus sahen. Wie weit rechts Aiwanger steht, mag man unterschiedlich bewerten. Groß angegangen wurde er von den Mitte-links-Parteien jedenfalls lange nicht. Von manchen populistischen Entgleisungen abgesehen, stand er nicht sonderlich im Verdacht der Demokratiefeindlichkeit. Das änderte sich mit seiner Rede in Erding im Juni, die ihm den Ruf eines rechten Aufwieglers einbrachte.48 Mit der Flugblattaffäre avancierte er dann noch für viele zum (ehemaligen) Neonazi, der seinen Antisemitismus bis heute nicht eingefangen habe. Entsprechend gilt ihnen der Umstand, dass Aiwanger nicht nur glimpflich davonkam, sondern seine Partei in der Wählergunst noch zulegte, als Rückschlag im Kampf gegen Rechtsextremismus. Doch was genau waren die Reibungspunkte in dieser Dynamik, die seinen Gegner*innen Raumverluste bescherte. Das soll nun anhand von interagierenden Argumentationsstrukturen geordnet werden, die im digitalen Diskurs zu beobachten waren.

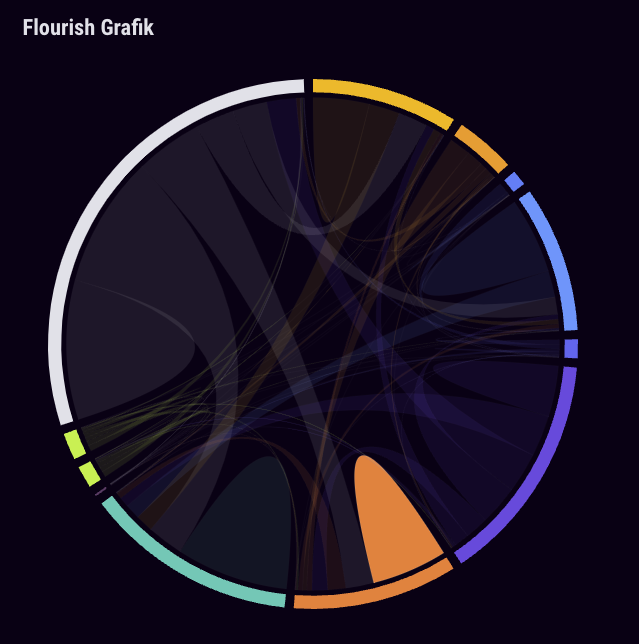

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Flourish zu laden.

Presseartikel zur Flugblattaffäre und Umfragewerte der Freien Wähler (Erklärung hier).

Prolog: Die Erding-Rede

Hauptsächlich schimpfte Aiwanger über das Heizungsgesetz, dennoch musste er sich nach seiner Erding-Rede viel rechtfertigen.49 Vor allem wegen seiner abschließenden Worte, in der er gegen »die in Berlin« wettert, die »den Arsch offen da oben« haben, proklamierend, »dass die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss«. Der Vorwurf: Mit dieser Rhetorik verbreite er demokratiefeindliche Narrative, etwa eine Elitenkritik, die der Delegitimierung des politischen Systems diene. Bereits hier zeigt sich eine Diskrepanz zwischen dieser im Mitte-links-Bereich dominanten Wahrnehmung und anderen Lesarten. Diese mochten darin etwa eine bloß ruppig-populistische Vermittlung des Umstands erkennen, dass sich viele Bürger*innen häufig nicht durch die etablierten Parteien repräsentiert sehen. Konkret verwiesen wurde auch darauf, dass andere Politiker wie Robert Habeck bereits ähnliche Aussagen getroffen haben.50

Tatsächlich ist sogar Elitenkritik nicht spezifisch rechts, sondern gerade auch Linksaußen verbreitet. Das Problem des Repräsentationsdefizits gehört gar zu den ständigen Großthemen in Demokratietheorie und -forschung.51 Und dennoch war die Auslegung mitte-links sehr eng, mitunter von der Überzeugung getragen, klare Kante gegen rechts zeigen zu müssen. Ein möglicher backfire mechanism, der hier lagert, ist, dass damit Gelegenheiten der Abstoßung geschaffen werden: Jene, die die strenge Auslegung nicht teilen – sei es, weil sie ohnehin mit Aiwanger übereinstimmen, sei es, weil sie darin zumindest eine akzeptable Äußerung erblicken –, können sich daran reiben oder gar selbst davon verurteilt sehen, eine (stärkere bzw. punktuelle) Sympathie mit Aiwanger die Folge sein.

Die Grundannahmen: Flugblatt und Urheberschaft

Dass das, was für die einen offensichtlich und schwerwiegend ist, von anderen ambivalenter bewertet und gewichtet wird, zeigt sich auch beim Flugblatttext selbst. Während viele darin einen klaren Fall von schwerem, z.T. eliminatorischen Antisemitismus sehen, erkennen andere darin zwar eine Form zu verurteilender Menschenverachtung, undte auch eine geschmacklose Anspielung auf den Holocaust, aber keine antisemitische Hetze, wie der Vorwurf lautete.52 Den Spielraum für so eine Interpretation sieht man deswegen gegeben, weil die »Satire« zwar mit Bildern hantiere, die für die Shoa stehen (KZ, Auschwitz, Schornstein usw.), sich aber nicht explizit gegen Juden und Jüdinnen richte. Entsprechend will man darin keine offene Judenfeindlichkeit und auch keine Holocaustleugnung oder -befürwortung sehen, sondern allenfalls eine Verharmlosung oder Lächerlichmachung der Shoa. Die Schuldlast betrachtet man daher als geringer.53

Durch die eindeutige, keine Grautöne anerkennende Auslegung, die keinerlei Relativierung erlaubt, findet implizit auch eine Verurteilung derer statt, die das Flugblatt in andere Verhältnisse setzen. Darunter auch jene, die es als menschenverachtend oder neonazistisch einordnen, die antisemitische Komponente aber weniger salient finden.54 Hieran schließt noch die Frage der Urheberschaft an. Vielen galt da die Erklärung, dass der Bruder des Politikers das Blatt verfasst habe, als offensichtliche Lüge. Zumal Aussagen von Schulkamerad*innen die Neonazihaftigkeit des jungen Aiwanger zu bestätigen scheinen. Auch diese strenge Auslegung, die keine strafmildernden Umstände anerkennen will, schafft Distanzen: nicht nur zu denen, die den Aiwanger-Buam ihre Story abnehmen,55 sondern auch zu denen, die – ob der ungeklärten Urheberschaft – ein Urteil aus Gründen der Verfahrensgerechtigkeit deplatziert finden.56

Die Ableitungen: Umgang und Kampagne

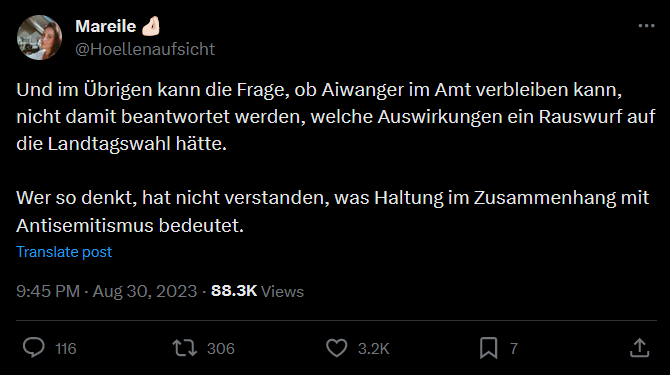

Ein weiterer Reibungspunkt ist die Frage nach Aiwangers Umgang mit der Affäre selbst. Hier leitet sich die Einordnung maßgeblich daraus ab, wie man Textinhalt und Urheberschaft bewertet. Für diejenigen, denen sie als antisemitische (Hetz-)Schrift gilt, ist sie zwangsläufig emotional aufgeladener: Vielen von ihnen galt ein Rücktritt Aiwangers von Beginn an als zwingend – ob er nun selbst Urheber ist oder nur verwickelt war –, auch ungeachtet der vergangenen Zeit von 36 Jahren und des jugendlichen Alters (16) des Vize-Ministerpräsidenten in spe. Allerdings wandelte sich diese Position ein wenig im Laufe der Affäre. Zum Ende hin verbreitete sich – dann doch unter dem Eindruck der ungeklärten Urheberschaft – das Narrativ, es sei nicht das Flugblatt selbst gewesen, das einen Rücktritt verlangt hätte, sondern der Umgang damit. Konkret: Aiwangers unglaubwürdige und/oder unzureichende Positionierung zu seiner Vergangenheit.

Für diejenigen, die das Verdikt bzw. dessen Drastik nicht teilen oder auch nur die zeitliche Distanz als entlastend betrachten,57 drängen sich keine Konsequenzen auf. Hier mag es sogar Verständnis für das Lavieren Aiwangers geben, sieht man ihn doch einem unfairen Vorwurf ausgesetzt, der nicht leicht zu parieren ist. In dieser Wahrnehmung ist auch zentral, dass die Enthüllungen im Vorfeld der Bayern-Wahl kamen und in ihrer Aufmachung den Eindruck einer böswilligen Kampagne erweckten.58 Die verschiedenen Ableitungen kumulieren so in einem großen Triggerpunkt: Für die einen geht es darum, ob ein (Ex-)Neonazi mit einer antisemitischen Hetzschrift durchkommt (ohne sich richtig davon zu distanzieren). Für die anderen geht es darum, ob Erstere mit ihren fragwürdigen Zuspitzungen durchkommen, um einen beliebten bzw. unliebsamen Politiker zu stürzen und in die Wahl einzugreifen. Und da Erstere diese Reaktion durch die Brille ihrer eigenen Ableitung bewerten, sehen sie darin wiederum eine Inschutznahme antisemitischer Entgleisungen.

Die Metaebene: Machtpolitische vs. erinnerungspolitische Verantwortung

Ferner weist die Debatte eine Metaebene auf, auf der die moralischen Ableitungen noch brechen können. Hier ist der Umstand zentral, dass Aiwanger quer durch das politische Spektrum Rückendeckung erhielt, wie Instant-Umfragen zeigten.59 Seine Abbestellung hätte also dazu führen können, dass die CSU Wähler*innen an seine Partei verliert. Wäre er gar als Politiker demontiert worden – und damit die One-Man-Show der FW –, hätte gar die AfD davon profitieren können. Hintergrund ist, dass die Grünen zwar eine stabile Basis haben, in großen Teilen der Bevölkerung aber besonders unbeliebt sind.60 Ein Nachgeben gegenüber dem als links-grün wahrgenommenen Foulspiel, das fast zwangsläufig zu einer Koalition mit den Grünen geführt hätte, dürfte einen großen Abstoßungseffekt erwarten lassen. Folgt man diesen Annahmen, erscheinen auch Argumente plausibel, wonach die CSU-Spitze einen stärkeren Rechtsruck abgefangen habe.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Flourish zu laden.

Meinungen zur Frage des Rücktritts nach Parteianhängerschaft (Erklärung hier).

Das hier skizzierte machtpolitische Verantwortungsproblem kann sogar die moralische Bewertung von Flugblatt und Umgang überlagern. Wird z.B. angenommen, dass personelle Konsequenzen letztlich der AfD zugutekämen, liegt es nahe, eine solche Auseinandersetzung (zumindest in ihrer Art) für falsch zu halten, selbst wenn man die grundlegenden Vorwürfe richtig findet. Für andere hingegen haben derlei Konsequenzen einen Eigenwert an sich, weil sonst mit der Erinnerungskultur gebrochen. Aus der Sicht einer solchen erinnerungspolitischen Verantwortung wäre jedes Festhalten an Aiwanger ein Schaden, insofern es zu Antisemitismus und Rechtsextremismus ermuntere. Beide »Seiten« – sofern die unterschiedlichen Motive diesen Begriff überhaupt zulassen – reklamieren also für sich, die AfD minimieren zu wollen – und sehen mitunter die Anderen mitverantwortlich für rechtsextreme Raumgewinne.

Choosing Battles Wisely: Digitale Konfliktroutinen überwinden

Die Auffassungen im Fall Aiwanger bilden sich im medialen Diskurs anders ab als in den digitalen Netzwerken. Während dort die Bewertung von der Untragbarkeit Aiwangers weit verbreitet war, lässt sich im Digitalen ein hoher Anteil an Widerspruch gegen diese Sichtweise beobachten. Nicht selten geschieht das mit dem Verweis, dass der zu beobachtende Umgang mit Aiwanger zur Stärkung desselbigen oder gar der AfD führe. Das deckt sich mit den Umfragen, die rund um die Affäre durchgeführt wurden. Gerade die doch sehr breite Ablehnung der Rücktrittsforderung lässt sich nicht einfach mit einer Sympathie oder gar Billigung von Antisemitismus erklären: als Ausdruck einer Normalisierung rechtsextremen Denkens. Vielmehr spielt es eine große Rolle, dass viele Menschen – und zwar milieuübergreifend – den Sachverhalt anders bewerten oder gewichten. Entsprechend verurteilen sie weniger den Umgang Aiwangers mit der Affäre, sondern den Umgang mit Aiwanger selbst. Die Diskrepanz zwischen öffentlicher und veröffentlichter Meinung mag dabei sogar eine katalysierende Rolle spielen, insofern dies den Eindruck einer unredlichen Kampagne gegen einen unliebsamen Politiker verstärken kann.

Der Fall ist exemplarisch für das Problem, wie sich Bemühungen zur Eindämmung des Rechtsextremismus in Sympathien für die Gegenseite, zumindest aber eine Schwächung der eigenen Position übersetzen können. Hier sind etwa Antisemitismus bzw. eine mangelnde Distanzierung von diesem für manche so salient, dass sie andere Lesarten der Angelegenheit als Relativierung desselbigen empfinden. Diejenigen, die der Rücktrittsforderung gegenüber kritisch sind – und sei es nur, weil sie Art und Weise der Debatte für taktisch unklug halten, weil sie gegenteilige Effekte auslösen könne –, mögen sich davon mitverurteilt fühlen. Mitunter wird darin ein überbordender moralischer Eifer gesehen, eine sogenannte cancel culture, durch die der Raum für demokratische Diskurse verengt werde.61 Andersrum kann der daraus resultierende Unmut dann als Bestätigung für eine rechtsextreme Normalisierung gesehen werden, der man umso lauter entgegentreten müsse. Wir haben es also mit einem selbstreferentiellen Kommunikationssystem zu tun, das den Konflikt perpetuiert. Bei so einem »Problemtanz« begegnet man Problemen mit (vermeintlichen) Lösungen, die selbst Teil des Problems sind.62

Auch in der generellen Debatte über den Umgang mit Rechtsextremismus gibt es multiple Reibungspunkte, die sich zu Abstoßungseffekten verdichten können. Ansichten, die etwa das (strenge) Konzept der Brandmauer hinterfragen – und die sind z.T, ganz unterschiedlich motiviert und verargumentiert –, ernten in den digitalen Mitte-links-Milieus schnell Empörung. Insbesondere in den sozialen Medien wirkt das Narrativ, dass inhaltliche Anpassungen und taktische Öffnungen zwangsläufig zu AfD-Punktgewinnen führten. Diese Auffassung wird zudem durch Verweise auf wissenschaftliche Gewissheit vereindeutigt. Auch deswegen gibt es da wenig Zweifel, dass diejenigen dem Rechtsextremismus die Steigbügel hielten, die eine ergebnisoffenere Diskussion über den Umgang mit ebendiesem wünschen. Andersrum wird dieses Urteil als pauschal, mitunter als Ausdruck einer repressiven Debattenkultur aufgenommen. Die daraus resultierende Gegenempörung verstärkt wiederum bei Ersteren die Sorge um einen Dammbruch, so dass die Bemühungen, die Brandmauer zu halten, verstärkt werden. Die extreme Rechte hat guten Grund anzunehmen, von der Eigendynamik dieser Konfliktroutinen profitieren zu können. Weitere Raumgewinne kann sie ohne Spaltungsmomente im gegnerischen Lager ohnehin nicht erreichen.

Der digitale Raum ist als Triebfeder zentral. Neben Parteiprogrammen und Politikerauftritten ist heute für die Wählerpräferenz wichtig, wie die Milieus der jeweiligen Parteien erfahren werden. Und das geschieht v.a. in den sozialen Medien, wo politischer Streit Alltag geworden ist. Die jeweiligen Schwärme fungieren hier als virtuelle Botschafter*innen von Parteien und Bewegungen. Im Eindruck hängen bleiben dabei die lautesten und strengsten Ausdrücke einer Gegenposition, was neben anderen Mechanismen der affektiven Polarisierung die Reaktanz bei allen Beteiligten verstärkt.63 Gegner*innen des Rechtsextremismus sind gut beraten, kontraintuitiv zu handeln. Gerade in den sozialen Medien ist kühles Abwägen erforderlich, welche Konflikte man wirklich führen will. Insbesondere die moralische Vereindeutigung von strategischen Fragen kann dort zu folgenreichen Binnenkonflikten, etwa innerhalb des Anti-AfD-Lagers, führen. Wo die Brandmauer nicht nur dem Rechtsextremismus gilt, wo auch diejenigen, die einen anderen Umgang mit diesem erwägen, der rechtsextremen Beihilfe beschuldigt werden, können Teile der eigenen Milieus auf die Mauer gedrängt werden. Ohne Resilienz in strategischen Fragen drohen Rückschlageffekte, die einen Prozess der self-fulfilling prophecy antreiben.64 Am Ende könnte das Narrativ lauten, dass man genau damit dem Rechtsextremismus neue Räume eröffnet habe.

Zitationsvorschlag: Forschungsstelle BAG »Gegen Hass im Netz«, »Die Ausweitung der Blauzone. Wie dem Rechtsextremismus die Debatte über seine Eindämmung nutzen könnte«, in: Machine Against the Rage, Nr. 4, Herbst 2023, DOI: 10.58668/matr/04.2.

Verantwortlich: Holger Marcks, Harald Sick, Maik Fielitz, Wyn Brodersen.

- Laut letzten Umfragen von Infratest bzw. INSA (Stand 24.10.) kommt die AfD auf 32% (Brandenburg), 32% (Mecklenburg-Vorpommern), 35% (Sachsen), 33% (Sachsen-Anhalt) und 32% (Thüringen); Überblick siehe hier.

- Abhängig von den Stimmen, die auf »sonstige« Parteien entfallen, die die Fünf-Prozent-Hürde reißen, und davon, ob eine oder mehrere Ampelparteien noch unter die Hürde fallen, könnten auch 45 oder gar 40% für eine absolute Mehrheit bei der Landtagswahl 2024 reichen. Wobei die Parteigründung von Sahra Wagenknecht diese Marke wieder etwas in die Ferne rücken lassen könnte.

- Mit 18,4% (Hessen) und 14,6% (Bayern) scheint die AfD nun endgültig im Westen zum Durchbruch gekommen. Ein weiterer Aspekt, der für Beunruhigung sorgt, ist der Umstand, dass in beiden Ländern die AfD auch verstärkten Zuspruch in jüngeren Wählergruppen verzeichnen konnte. Begleitet wurden diese Erfolge noch von (symbolischen) Siegen bei verschiedenen OB- und Landratswahlen.

- Siehe Kai Arzheimer & Carl C. Berning, »How the Alternative for Germany (AfD) and their Voters Veered to the Radical Right, 2013–2017«, in: Electoral Studies, Jg. 60 (2019), 102040; sowie Armin Pfahl-Traughber, Die AfD und der Rechtsextremismus. Eine Analyse aus politikwissenschaftlicher Perspektive (Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2019).

- Insbes. Marco Wanderwitz (CDU), der ehemalige Ost-Beauftragte der Bundesregierung, macht sich hier für ein Verbotsverfahren stark; siehe z.B. @wanderwitz | 22:49 | 5. Okt. 2023.

- Lange lagen sie in den Umfragen zwischen 8 und 10%. Im Frühsommer legten sie etwas zu, lagen zwischen 11 und 14%. Nach dem Beginn der Affäre hob sich das Niveau auf 15 bis 17%, um bei den Wahlen dann bei fast 16% zu landen. Außerdem werden die FW neuerdings auch bundesweit als Kandidat gehandelt, der die Fünf-Prozent-Hürde schaffen könnte.

- Maximilian_Krah.AfD | 6. Sept. 2023.

- »›Diese Regierung handelt idiotisch‹: Weidel im ARD-Sommerinterview«, auf: Tagesschau, 10. Sept. 2013, online hier.

- Für eine Übersicht erster Reaktionen siehe etwa »›Ganz besonderer politischer Tabubruch‹. Kritik an Thüringer CDU«, auf: Tagesschau, 15. Sept. 2023, online hier.

- Siehe dazu »CDU-Vorsitzender: Breite Kritik an Merz-Äußerungen zur AfD aus eigener Partei«, in: Spiegel, 24. Juli 2023, online hier.

- Siehe »Kooperation von AfD und Grüne in Backnang: ›Es gibt eine Einigung, dass sich so etwas nicht wiederholen wird‹«, in: Tagesspiegel, 31. Juli 2023, online hier.

- Dass er nach eigenem Bekunden mittlerweile allerdings nicht mehr so formulieren würde; siehe »Merz rückt von Aussage zu Halbierung der AfD-Wählerschaft ab«, in: Stern, 23. Juni 2023, online hier.

- Siehe Felix Hackenbruch, »Ein Vorschlag mit Kalkül: Grüne fordern Tempo bei Abschiebungen«, in: Tagesspiegel, 19. Sept. 2023, online hier; Christoph Hickmann & Dirk Kurbjuweit, »Olaf Scholz: Neue Härte in der Flüchtlingspolitik. ›Wir müssen endlich im großen Stil abschieben‹«, in: Spiegel, 20. Okt. 2023, online hier; sowie Felix Hackenbruch, »Grünes Wendemanöver: Das steckt hinter dem Migrationspapier von Kretschmann und Lang«, in: Tagesspiegel, 1. Nov. 2023, online hier.

- Siehe dazu etwa Larry Eugene Jones, Nationalists, Nazis, and the Assault against Weimar. Revisiting the Harzburg Rally of October 1931, in: German Studies Review., Nr. 3, Jg. 29 (2006), S. 483–494.

- Zumindest die Radikalisierung sollte aber nicht verwunderlich sein; es ist eine gängige Feststellung in der Extremismusforschung, dass mit Ausgrenzung oftmals Radikalisierung einhergeht.

- Prominent zählt dazu die FPÖ in Österreich, die mehrfach infolge von Regierungsbeteiligungen deutliche Stimmverluste hinnehmen musste, u.a. weil mit der Macht auch Korrumpierungsmöglichkeiten einhergehen. Auch die italienische Lega musste infolge ihrer letzten Regierungsbeteiligung erstmal Federn lassen. Nicht zu vergessen die Schill-Truppe einst in Hamburg, die sich durch ihre Kapriolen letztlich völlig demontierte.

- Dass es keine Absprachen gegeben haben soll, wollen einige nicht glauben. Zumindest wird die Annahme als naiv angesehen, es würde so ein Antrag ohne Ausloten der Mehrheitsmöglichkeiten entstehen. Ferner fällt auf, dass der CDU-Antrag einem früheren AfD-Antrag sehr ähnlich war, und ebenso, dass im Parlament ein Programmpunkt mit AfD-Stimmen gestrichen wurde, damit es Zeit für den Antrag gab.

- Siehe dazu etwa Amira Mohamed Ali bei @ARD-Bab | 19. Sept. 2023 | 16:37.

- Siehe insbes. @polenz_r | 24. Juli 2023 | 16:40.

- Vgl. dazu Robert O. Keohane, After Hegemony. Cooperation and Discord in the World Political Economy (Princeton: Princeton University Press, 1984), S. 51–55.

- Das drückt sich auch in einer vorherrschenden Semantik aus, in der beide Begriffe weitestgehend als Synonyme verwendet werden; vgl. z.B. Kurt Braddock & John Horgan, »Towards a Guide for Constructing and Disseminating Counternarratives to Reduce Support for Terrorism«, in: Studies in Conflict & Terrorism, Nr. 5, Jg. 39 (2016), S. 381–404.

- Siehe dazu Alexander Bogner, Die Epistemisierung des Politischen. Wie die Macht des Wissens die Demokratie gefährdet (Stuttgart: Reclam, 2021).

- Siehe hier exemplarisch @HerrLuehmann | 14. Jan 2023 | 14:17; @HerrLuehmann | 8. Juni | 07:02; sowie @HerrLuehmann | 25. Juni 2023 | 20:42.

- Derlei Studien beziehen sich z.B. auf länger zurückliegende Zeiträume und bilden einen Querschnitt aus länderübergreifenden Fällen. Länderspezifika sind da ebenso vernachlässigt wie das, was die vom Querschnitt abweichenden Fälle ausmacht. Siehe z.B. Werner Krause, Denis Cohen & Tarik Abou-Chadi, »Does Accommodation Work? Mainstream Party Strategies and the Success of Radical Right Parties«, in: Political Science Research and Methods, Nr. 1, Jg. 11 (2022), S. 172–179.

- Siehe z.B. Bonnie M. Meguid, »Competition Between Unequals. The Role of Mainstream Party Strategy in Niche Party Success«, in: American Political Science Review, Nr. 3, Jg. 99 (2005), S. 347–359.

- Was auch die Studien selbst nicht behaupten. Zu beachten ist dabei auch, wie dienlich das empirische Material dem Erkenntnisinteresse ist. Parteiprogramme etwa sind nur ein Mittel, mit dem Wähler*innen angesprochen werden, und wohl nicht mal die wichtigste. Ferner hängt die Belastbarkeit auch von den einbezogenen Variablen ab. Ein Abgleich von programmatischer Anpassung und rechtsextremen Wählerzuwächsen etwa kann erstmal nur eine Gleichzeitigkeit belegen, aber nicht klären, ob das eine das andere bedingt oder nicht andere Faktoren für die Gleichzeitigkeit sorgen; siehe z.B. Marc Debus, »Schwächt eine programmatische Annäherung der Unionsparteien an die AfD den Wahlerfolg der Rechtspopulisten? Eher nicht«, auf: DVPW, 6. Okt. 2023, online hier. V.a. aber meinen die festgestellten Tendenzen nicht, dass der Effekt unter spezifischen Bedingungen nicht anders sein kann. So stellen die Autoren einer oft genannten Studie selbst auch fest, dass man mit Anpassung am ehesten Wähler von Rechtsaußen zurückgewinnt, wenn gleichzeitig keine Brandmauerpolitik betrieben wird, also Zusammenarbeit stattfindet; Krause et al., S. 176–177.

- Für eine kritische Einordnung siehe Ian P. McManus and Michelle Falkenbach, »A Hollow Victory. Understanding the Anti-Immigration Shift of Denmark’s Social Democrats«, in: Journal of Contemporary European Research, Nr. 1, Jg. 18 (2022), online hier.

- Siehe Andreas Zick, Beate Küpper & Nico Mokros, Die distanzierte Mitte. Rechtsextreme und demokratiegefährdende Einstellungen in Deutschland 2022/23, hgg. v. Friedrich-Ebert-Stiftung (Bonn: J.H.W. Dietz, 2023), online abrufbar hier.

- Die Operationalisierung rechtsextremer Weltbilder erfolgt hier – wie häufig in der Einstellungsforschung – stark anhand system- und migrationskritischer Aussagen. Diese sind allerdings nicht notwendigerweise rechtsextrem, insofern ihnen keine Gesellschaftsvorstellungen und Ungleichwertigkeitsideologien zugrunde liegen müssen, wie sie für den Rechtsextremismus typisch sind. Damit hebt sich der hier implizit verwendete Rechtsextremismusbegriff ab von phänomenologischen Einordnungen, die stärker die Parteien- und Bewegungsforschung, aber auch die öffentliche Wahrnehmungen prägen.

- Nach Anhängerschaft: CDU 6,3, SPD 7,9, FDP 15,9, Grüne 3,6, Linke 5,3, AfD 24,1%. Noch auffälliger bei der Sortierung nach Ideologie: bei dezidiert linken Menschen sind es fast 13% manifest rechtsextreme Einstellungen.

- So kommt etwa der ARD-DeutschlandTrend von Jörg Schöhenborn zu anderen Aussagen, was die Zunahme rechtsextremer Einstellungen betrifft; siehe Jörg Schönenborn, »Wie rechts denkt Deutschland?«, ARD-DeutschlandTrend extra, auf: Tagesschau, 29. Sept. 2023, online hier.

- Demnach erweitert sich der Anteil »manifest rechtsextremer Einstellungen« von 1,7 (2021) auf 8,3% (2023) und derer im Graubereich von 12,1 auf 20,1%. Der Anteil derer, die sich in klarer Ablehnung von rechtsextremen Einstellungen befinden, schwand demnach von 86,2 auf 71,6%.

- D.h.: Unentschlossene wurden zu Entschiedenen (von 14 auf 21% in einem Jahr), und bisher Ablehnende füllten das Reservoir der Unentschlossenen wieder auf (von 6 auf 7%). Ferner sank die Zahl derer, die die AfD kategorisch ausschließen, von 64 auf 58%. Archiv von INSA siehe online hier.

- 24,1% der AfD-Anhänger*innen haben demnach ein manifest rechtsextremes Weltbild.

- Laut Infratest können sich akut AfD-Wähler vorstellen, auch folgende Parteien zu wählen: CDU 31%, FDP 28%, Linkspartei 16%, SPD 14%; siehe hier. Da davon auszugehen ist, dass die Befragten unterschiedliche Alternativpräferenzen haben, liegt das aktuelle Potential für einen Wechsel irgendwo zwischen 31 und 89%.

- Insofern sind auch die Potenzialanalysen nur eine Momentaufnahme. Auch die Eigenschaft, ob man jemanden wählbar oder unwählbar findet, ist wandelbar.

- Befragungen rund um die letzten Landtagswahlen zeigen das etwa beim Thema Migration sehr deutlich: Laut Infratest etwa wollen 64% der Wähler*innen eine restriktivere Migrationspolitik, und auch bei den Anhänger*innen von SPD und Grünen schlägt das Pendel relativ deutlich in die migrationskritische Richtung aus; siehe online hier.

- Siehe dazu grundlegend Steffen Mau, Thomas Lux & Linus Westheuser, Triggerpunkte. Konsens und Konflikt in der Gegenwartsgesellschaft (Berlin: Suhrkamp, 2023).

- Dabei bieten multiple Krisen Anlass für zahlreiche polarisierende Themen, die eine (annähernd) vollständige Übereinstimmung mit dem Programm einer Partei unwahrscheinlicher machen.

- Für eine Darlegung dieser Position unter Bezug auf die digitale Debatte siehe z.B. Holger Pauler, »Die nächste Runde der ewigen Wiedergutwerdung. Zur Debatte über den 8. Mai 1945«, in: Jungle World, Nr. 38, Jg. 26 (2023), online hier.

- Siehe Robert Kuttner, »Steve Bannon, Unrepentant«, auf: The American Prospect, 16. Aug. 2017, online hier.

- Siehe dazu z.B Volker Weiß, Die autoritäre Revolte. Die Neue Rechte und der Untergang des Abendlandes (Stuttgart: Klett Cotta, 2018), insbes. S. 54-57.

- Robert Bongen & Sebastian Friedrich, »Angriff von rechts: Untergang der CDU?«, Panorama, auf: Das Erste, online hier.

- Siehe »The Extinction of the Grayzone«, in: Dabiq, Nr. 7 (Rabi II. 1436 [Jan./Feb. 2015]), S. 54–66. Der Artikel ist das Feature-Thema einer Ausgabe mit dem Titel From Hypocrisy to Apostasy, die auf dem Cover gläubige Muslime zeigt, die sich mit den Opfern des Anschlags auf die Redaktion von Charlie Hebdo solidarisieren. Für eine Wiedergabe siehe Myriam Francois Cerrah, “Islamic State Wants to Divide the World into Jihadists and Crusaders”, auf: Telegraph, 18. Nov. 2015, online hier.

- Zur besonderen Position der CDU im Spektrum des Anti-AfD-Lagers siehe etwa Christian Stecker, »Demokratie in Gefahr: Wer die AfD schrumpfen möchte, muss der CDU im Osten Luft zum Atmen lassen«, in: FAZ, 24. Sept. 2023, online hier.

- Siehe ebd.

- Insbes. Forsa-Chef Manfred Güllner betont hier, dass es eine weitverbreitete Wahrnehmung gäbe, dass sich ein grüner Zeitgeist auch über die anderen Parteien gelegt habe; siehe sein Interview mit Frederik Schindler, »Forsa-Chef zu AfD-Umfragehoch: ›Frühere SPD-Wähler haben Eindruck, dass sich ihre Partei einer Art grüner Diktatur beugt‹, in: Welt, 12. Juni 2023, online hier. Empirisch feststellbar ist auf jeden Fall, dass eine Ablehnung der Grünen weit verbreitet ist und die Wählerschaften von AfD und Grünen klare Antithesen bilden: Das Potential für Wählerwechsel zwischen den beiden Parteien geht momentan gegen Null; siehe dazu etwa hier.

- Siehe dazu etwa »Grüne scheitern mit Ruf nach Aiwangers Entlassung«, auf: N-TV, 15. Juni 2023, online hier.

- Siehe exemplarisch etwa die Sendung von Markus Lanz am 4. Juli 2023, online hier.

- Siehe z.B. »Grünen-Chef zur Bayern-Wahl: Habeck entschuldigt sich für Äußerung zu CSU-Alleinherrschaft«, in: Tagesspiegel, 13. Okt. 2018, online hier; sowie »Robert Habeck: Grünen-Chef schaltet Accounts bei Twitter und Facebook ab«, in: Spiegel, 7. Jan. 2019, online hier.

- Siehe exemplarisch Bernard Manin, Kritik der repräsentativen Demokratie (Berlin: Matthes & Seitz, 2007). Vgl. dazu auch Veith Seik, Demokratiedämmerung. Eine Kritik der Demokratietheorie (Berlin: Suhrkamp, 2023).

- Siehe hier insbes. den Gastkommentar des deutsch-jüdischen Historikers Michael Wolffsohn, »›Politische Vernichtung‹: Wolffsohn verteidigt Aiwanger!«, in: Bild, 28. Aug. 2023, online hier. Vgl. dazu auch die Auffassung von Aiwangers Bruder Helmut, »Aiwangers Bruder verteidigt sich: ›Flugblatt war menschenverachtend, nicht antisemitisch‹«, auf: N-TV, 6. Okt. 2023, online hier.

- Zur Einordnung der deskriptiven Distanz: Hier wird nicht der Flugblattinhalt eingeordnet, sondern der Diskurs um diesen behandelt. Die Analyse der dabei auftretenden Reibungspunkte erfolgt auf der Metaebene. D.h., für sie ist nicht entscheidend, ob es sich objektiv um Antisemitismus bzw. eine bestimmte Abstufung desselbigen handelt (z.B. offene Judenfeindlichkeit, anti-jüdische Vorurteile, Holocaustbefürwortung, Holocaustrelativierung oder Holocaustleugnung), sondern warum die einen es so und die anderen so wahrnehmen.

- Dies kann sogar so weit gehen, dass allein schon die deskriptive Schilderung anderer, im Diskurs vorkommender Lesarten als Relativierung wahrgenommen wird.

- Laut BayernTrend immerhin 53% der Bayer*innen; siehe online hier.

- Siehe dazu grundlegend John Rawls, Eine Theorie der Gerechtigkeit (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1976).

- Siehe exemplarisch etwa Don Alphonso, »Unschuldsbeweis nach 30 Jahren: Wenn der Mitschüler zum Falschbeschuldiger wird«, in: Welt, 6. Sept. 2023, online hier.

- Siehe dazu etwa Stefan Niggemeier, »Die SZ macht vor, wie man nicht über einen Fall wie Aiwanger berichten sollte«, auf: Uebermedien, 27. Aug. 2023, online hier.

- Laut einer Infratest-Umfrage im Auftrag des BR halten 68% der Bayer*innen das Festhalten an Aiwanger für richtig, darunter auch 35% der SPD- und 22% der Grünen-Wähler*innen; siehe Petr Jerabek, Jürgen P. Lang & Maximilian Heim, »›Schweinerei‹: Aiwanger sieht sich durch BayernTrend bestätigt«, auf: BR, 12. Sept. 2023, online hier. Ein ähnliches Bild ergibt sich laut Forsa auf Bundeseben, dort fanden 58% die Entscheidung richtig; siehe Lorenz Wolf-Doettinchem, »Mehrheit der Deutschen findet es richtig, dass Aiwanger im Amt bleiben darf«, in: Stern, 4. Sept. 2023, online hier.

- 44% der Wähler*innen können sich laut aktueller Potenzialanalysen grundsätzlich nicht vorstellen, die Grünen zu wählen; siehe hier. Das ist im Parteienspektrum der zweitschlechteste Wert nach der AfD. Siehe auch Fn. 48.

- Dieser Diskurs findet auch Ausdruck in einer wachsenden kritischen Literatur, etwa zum Thema »Wokeness«, die damit v.a. verbunden wird. Diese Kritiken gibt es milieuübergreifend und sind keineswegs der extremen Rechten vorbehalten, wie es das Narrativ, es handele sich hierbei (bloß) um rechte Kampfbegriffe, besagt. Überhaupt haben diese Kritiken ihren Ursprung in innerlinken Debatten selbst, die Aneignung des Begriffs durch das rechte Lager sowie dessen Zuordnung als rechts erfolgte erst später. Zum Aufbrechen dieser Gewissheit siehe exemplarisch Anna Dushime, »Woke Bewegung: Die Abkehr«, in: taz, 4. Juli 2022, online hier.

- Zur Einführung in das Problem siehe Niels Hegmanns, »Paul Watzlawick – Wenn die Loesung das Problem ist (1987)«, auf: YouTube, 11. Mai 2012, online hier.

- Vgl. dazu Petter Törnberg, »How Digital Media Drive Affective Polarization through Partisan Sorting«, Proceedings of the National Academy of Sciences, Nr. 42, Jg. 119 (2022), e2207159119.

- Siehe dazu grundlegend Robert K. Merton, »The Self-Fulfilling Prophecy«, in: The Antioch Review, Jg. 8 (1948), S. 193–210.